ABOUT 私たちについて

子どもたちの未来の為に、

「大人が変われば、子どもが変わる。」

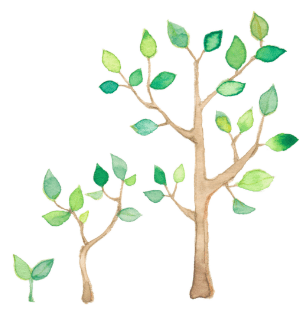

私たちは、目の前の子どもたちの為に

子育て・孫育て・親育てを考え、

食育・学力の現状を知り、

共学び・共育ちを通して、

小さなチーム支援から、

大きな輪を広げていきます。

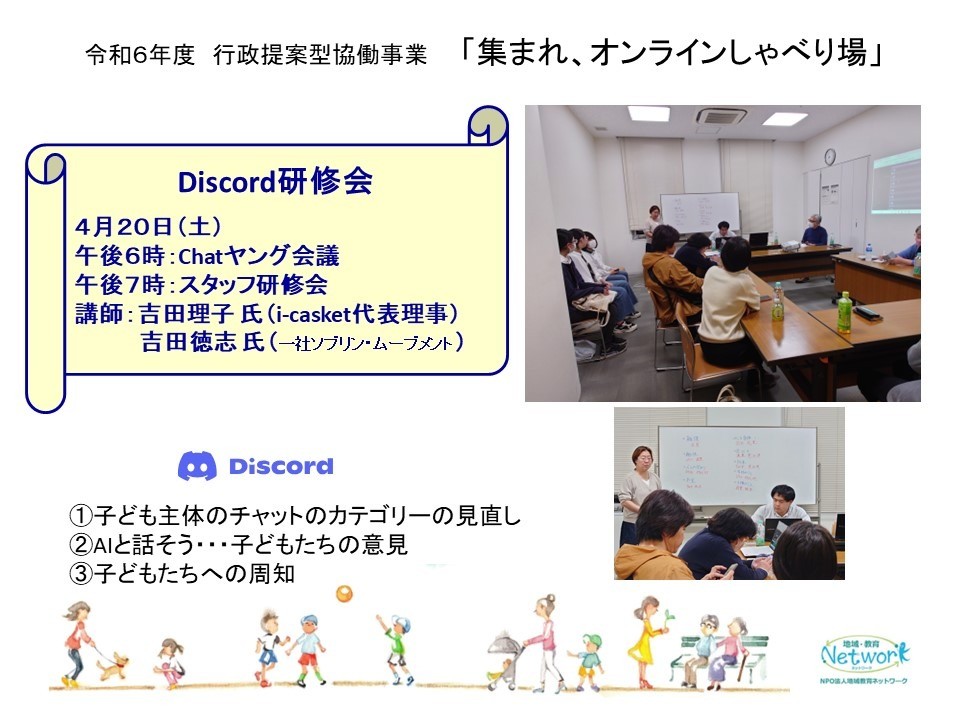

PROBLEM 私たちが向き合う課題

子育てをめぐる社会課題には、妊娠中の保活、孤育て、子育ての伝承、

子どもの教育の不安、子どもの孤立、気軽に相談が出来ないなど様々です。様々な要因が絡み合い、何か1つだけを解決しても

本質的な課題を解決することは難しいです。

そのような子育ての問題に共通しているのは「孤立」の課題です。

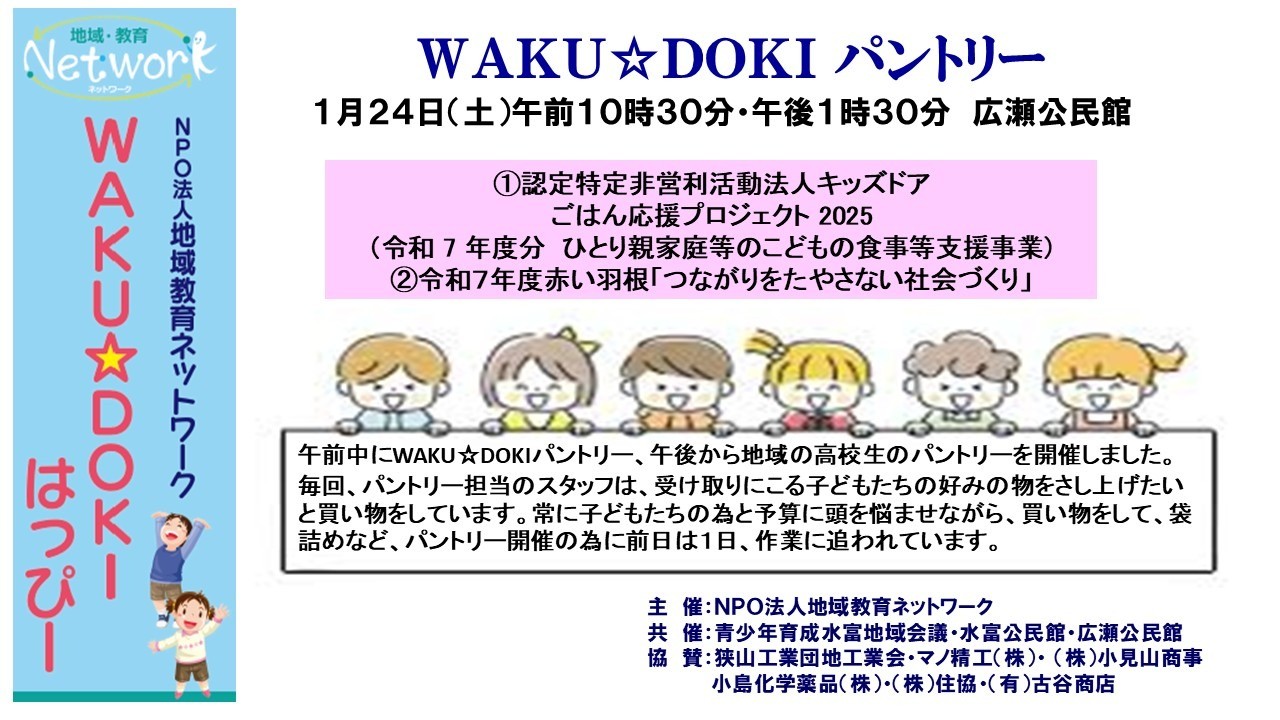

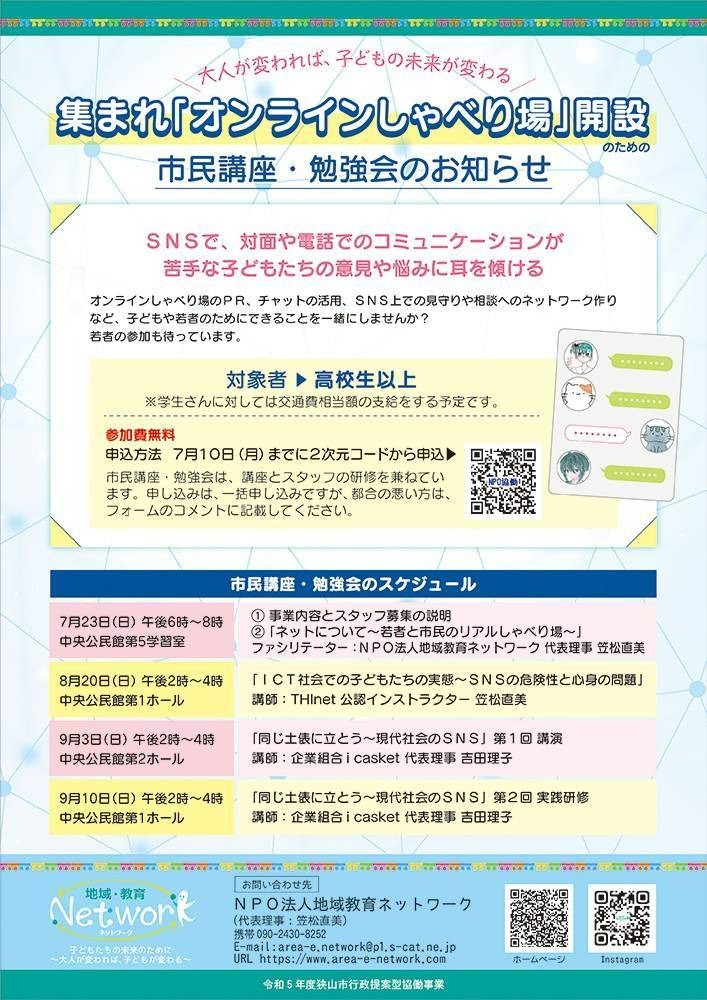

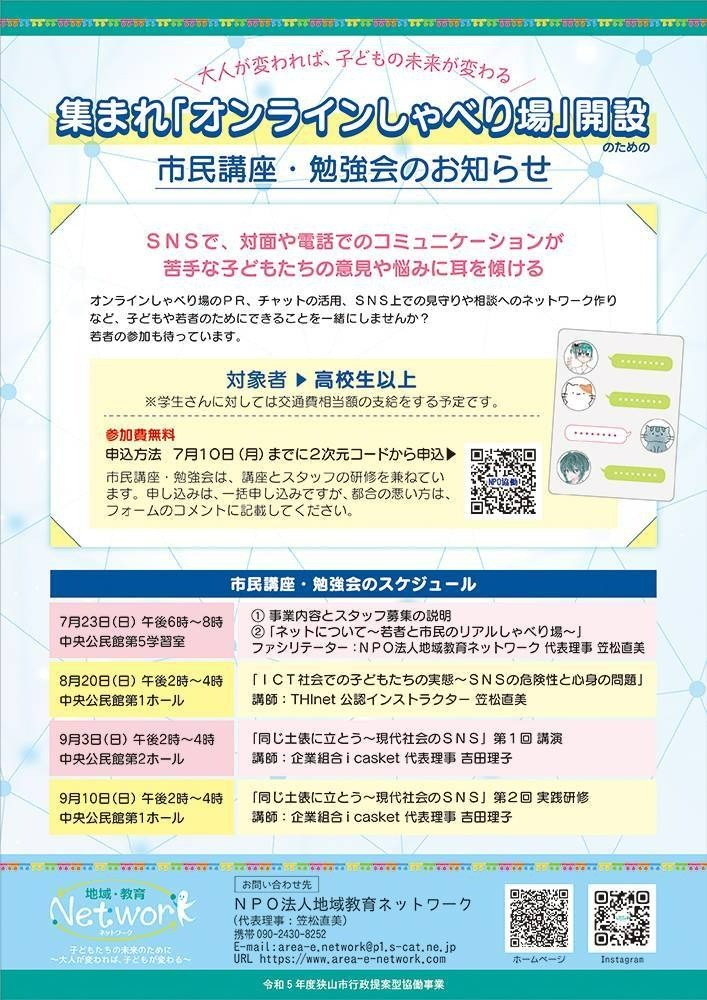

そして、孤立を解決するために私たちは、

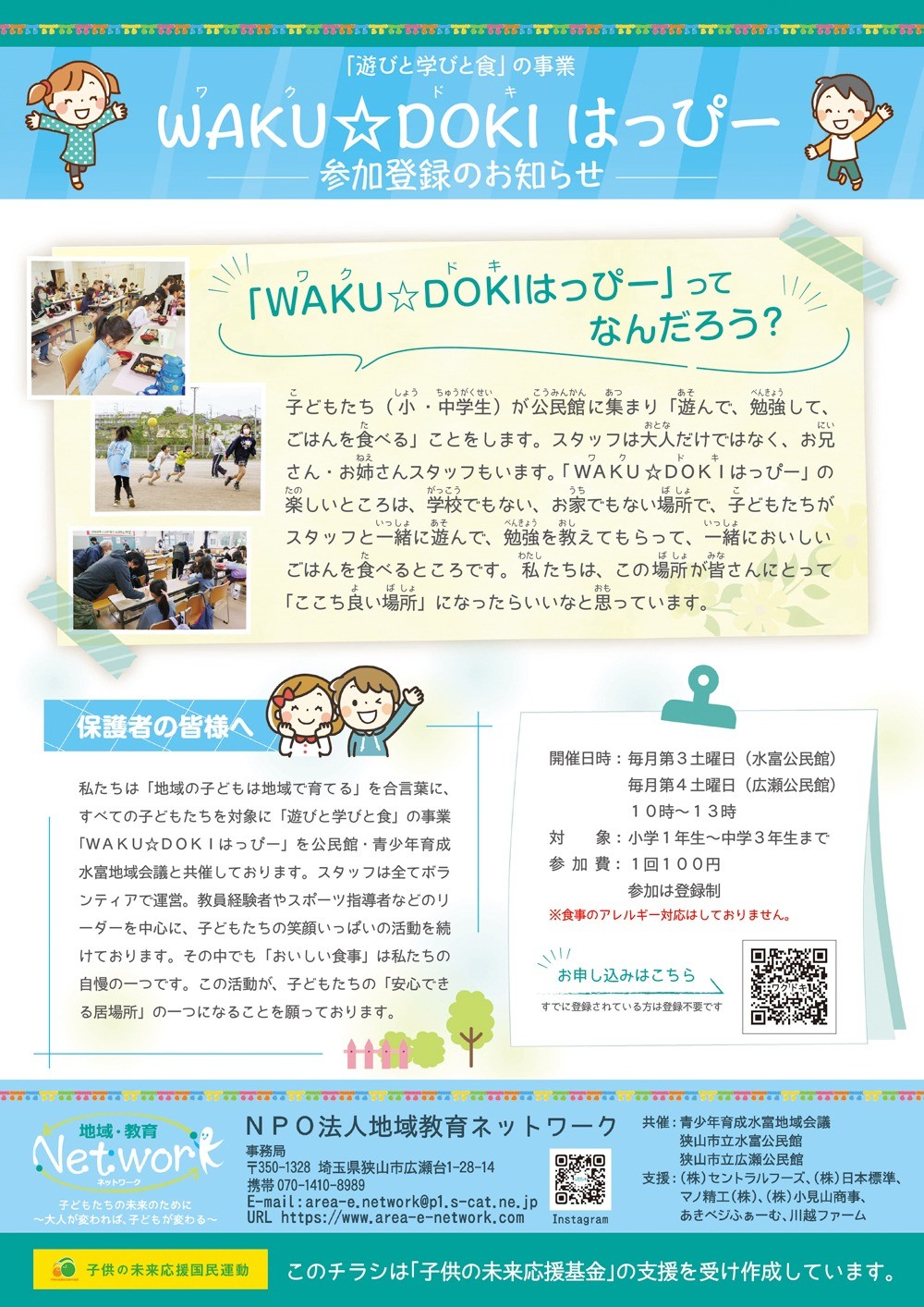

子どもたちの居場所づくりや子育てに課題を抱えた親御さんへの支援で、

子どもたちが豊かに育つ社会を目指して活動しています。